Percy Wyndham Lewis, 1882 - 1957

Percy Wyndham Lewis is credited with being the founder of the only modernist cultural movement indigenous to Britain. Nonetheless, he is seldom spoken of in the same breath as his contemporaries, Ezra Pound, James Joyce, T. S. Eliot, and others. Lewis was one of the number of cultural figures who rejected the bourgeois liberalism and democracy of the nineteenth century that descended on the twentieth. However, in contradiction to many other writers who eschewed democracy, liberalism, and “the Left,” Lewis also rejected the counter movement towards a return to the past and a resurgence of the intuitive, the emotional and the instinctual above the intellectual and the rational. Indeed, Lewis vehemently denounced D. H. Lawrence, for example, for his espousal of instinct above reason.

Lewis was an extreme individualist, whilst rejecting the individualism of nineteenth Century liberalism. His espousal of a philosophy of distance between the cultural elite and the masses brought him to Nietzsche, although appalled by the popularity of Nietzsche among all and sundry; and to Fascism and the praise of Hitler, but also the eventual rejection of these as being of the masses.

Born in 1882 on a yacht off the shores of Nova Scotia, his mother was English, his father an eccentric American army officer without income who soon deserted the family. Wyndham and his mother arrived in England in 1888. He attended Rugby and Slade public schools both of which obliged him to leave. He then wandered the art capitals of Europe and was influenced by Cubism and Futurism.

Wyndham Lewis, "Timon of Athens"

In 1922, Lewis exhibited his portfolio of drawings that had been intended to illustrate an edition of Shakespeare’s Timon of Athens, in which Timon is depicted as a snapping puppet. This illustrated Lewis’ view that man can rise above animal by a classical detachment and control, but the majority of men will always remain as puppets or automata. Having read Nietzsche, Lewis was intent on remaining a Zarathustrian type figure, solitary upon his mountain top far above the mass of humanity.

Vortex

Lewis was originally associated with the Bloomsbury group, the pretentious and snobbish intellectual denizens of a delineated area of London who could make or break an aspiring artist or writer. He soon rejected these parlor pink liberals and vehemently attacked them in The Apes of God. This resulted in Lewis largely being ignored as a significant cultural figure from this time onward. Breaking with Bloomsbury’s Omega Workshop, Lewis founded the Rebel Art Centre from which emerged the Vorticist movement and their magazine Blast

. Signatories to the Vorticist Manifesto included Ezra Pound, French sculptor Henri Gaudier-Brzeska, and painter Edward Wadsworth.

Pound who described the vortex as “the point of maximum energy” coined the name Vorticism. Whilst Lewis had found both the stasis of Cubism and the frenzied movement of Futurism interesting, he became indignant at Mannetti’s description of him as a Futurist and wished to found an indigenous English modernist movement. The aim was to synthesis cubism and futurism. Vorticism would depict the static point from where energy arose. It was also very much concerned with reflecting contemporary life where the machine was coming to dominate, but rejected the Futurist romantic glorification of the machine.

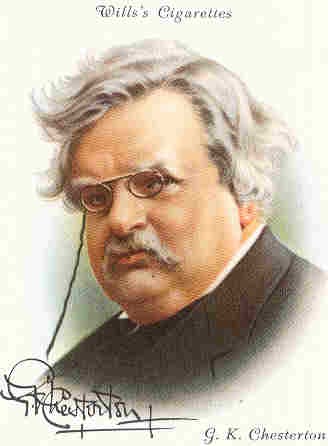

Both Pound and Lewis were influenced by the Classicism of the art critic and philosopher T. E. Hulme, a radical conservative. Hulme rejected nineteenth century humanism and romanticism in the arts as reflections of the Rousseauian (and ultimately communistic) belief in the natural goodness of man when uncorrupted by civilization, as human nature infinitely malleable by a change of environment and social conditioning.

A definition of the classicism and romanticism, which are constant in Lewis’ philosophy, can be readily understood from what Hulme states in his publication Speculations:

Here is the root of all romanticism: that man, the individual, is an infinite reservoir of possibilities, and if you can so rearrange society by the destruction of oppressive order then these possibilities will have a chance and you will get progress. One can define the classical quite clearly as the exact opposite to this. Man is an extraordinarily fixed and limited animal whose nature is absolutely constant. It is only by tradition and organization that anything decent can be got out of him.

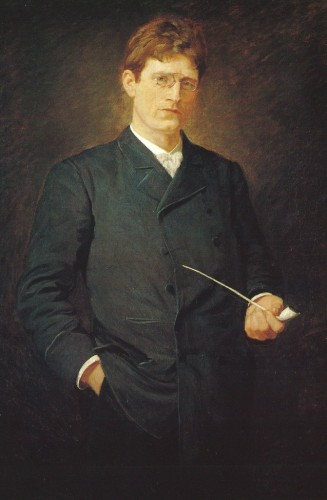

Wyndham Lewis, "Ezra Pound"

Lewis’s classicism is a dichotomy, classicism versus romanticism, reason versus emotion, intellect versus intuition and instinct, masculine versus feminine, aristocracy versus democracy, the individual versus the mass, and later fascism versus communism.

Artistically also classicism meant clarity of style and distinct form. Pound was drawn to the manner in which, for example, the Chinese ideogram depicted ideas succinctly. Hence, art and writing were to be based on terseness and clarity of image. The subject was viewed externally in a detached manner. Pound and Hulme had founded the Imagist movement on classicist lines. This was now superseded by Vorticism, depicting the complex but clear geometrical patterns of the machine age. In contradiction to Italian Futurism, Vorticist art aimed not to depict the release of energy but to freeze it in time. Whilst depicting the swirl of energy the central axis of stability dissociated Vorticism form Futurism.

The first issue of Blast describes Vorticism in terms of Lewis’ commitment to classicism:

Long live the great art vortex sprung up in the center of this town.

We stand for the reality of the Present-not the sentimental Future or the scarping Past . . .

We do not want to make people wear Futurist patches, or fuss people to take to pink or sky blue trousers . . . Automobilisim (Marinetteism) bores us. We do not want to go about making a hullabaloo about motor cars, anymore than about knives and forks, elephants or gas pipes . . . The Futurist is a sensational and sentimental mixture of the aesthete of 1890 and the realist of 1870.

In 1916 his novel Tarr was published as a monument to himself should he be killed in the war in which he served as a forward observation officer with the artillery. Here he lambastes the bohemian artists and literati exemplified in England by the Bloomsbury coterie:

Your flabby potion is a mixture of the lees of Liberalism, the poor froth blown off the decadent Nineties, the wardrobe-leavings of a vulgar bohemianism . . . . You are concentrated, highly-organized barley water; there is nothing in the universe to be said for you: any efficient state would confiscate your property, burn your wardrobe–that old hat and the rest–as infectious, and prohibit you from propagating.

A breed of mild pervasive cabbages has set up a wide and creeping rot in the West . . . that any resolute power will be able to wipe up over night with its eyes shut. Your kind meantime make it indirectly a period of tribulation for live things to remain in your neighborhood. You are systematizing the vulgarizing of the individual: you are the advance copy of communism, a false millennial middle-class communism. You are not an individual: you have. I repeat, no right to that hair and to that hat: you are trying to have the apple and eat it too You should be in uniform and at work. NOT uniformly OUT OF UNIFORM and libeling the Artist by your idleness. Are you idle? The only justification of your slovenly appearance it is true is that it’s perfectly emblematic.

There is much of Lewis’ outlook expressed here, the detestation of the pseudo-individualistic liberal among the intelligentsia and his desire to impose order in the name of Art. In 1918, he was commissioned as an official war artist for the Canadian War Records Office. Here some of his paintings are of the Vorticist style, depicting soldiers as machines of the same quality as their artillery. Once again, man is shown as an automaton. However, the war destroyed the Vorticist movement, Hulme and Gaudier-Brzeska both succumbing, and Blast did not go beyond two issues.

Wyndham Lewis, "A Battery Shelled" (1919)

In 1921, Lewis founded another magazine. Tyro: Review of the Arts. The title reflects Lewis’ view of man as automaton. Tyros are a mythical race of grotesque beings, all teeth and laughter. Satire is a major element of Lewis’ style. His exhibition “Tyros and Portraits” satirizes humanity.

The Code of a Herdsman

Lewis’ non-Nietzschean Nietzsechanism is succinctly put in an essay published in The Little Review in 1917, “The Code of a Herdsman.” Among the eighteen points:

In accusing yourself, stick to the Code of the Mountain. But crime is alien to a Herdsman’s nature. Yourself must be your Caste.

Cherish and develop side by side, your six most constant indications of different personalities. You will then acquire the potentiality of six men . . . Each trench must have another one behind it.

Spend some of your time every day in hunting your weaknesses caught from commerce with the herd, as methodically, solemnly and vindictively as a monkey his fleas. You will find yourself swarming with them while you are surrounded by humanity. But you must not bring them up on the mountain . . .

Do not play with political notions, aristocratisms or the reverse, for that is a compromise with the herd. Do not allow yourself to imagine a fine herd though still a herd. There is no fine herd. The cattle that call themselves ‘gentlemen’ you will observe to be a little cleaner. It is merely cunning and produced by a product called soap . . .

Be on your guard with the small herd of gentlemen. There are very stringent regulations about the herd keeping off the sides of the mountain In fact your chief function is to prevent their encroaching. Some in moment of boredom or vindictiveness are apt to make rushes for the higher regions. Their instinct fortunately keeps them in crowds or bands, and their trespassing is soon noted Contradict yourself. In order to live you must remain broken up.

Above this sad commerce with the herd, let something veritably remain “un peu sur la montagne” Always come down with masks and thick clothing to the valley where we work. Stagnant gasses from these Yahooesque and rotten herds are more dangerous than the wandering cylinders that emit them . . . Our sacred hill is a volcanic heaven. But the result of the violence is peace. The unfortunate surge below, even, has moments of peace.

Fascism

Wyndham Lewis, "The Artist's Wife, Froanna"

Poverty dogged Lewis all his life. He, like Pound, looked for a society that would honor artists. Like Pound and D. H. Lawrence, he felt that the artist is the natural ruler of humanity, and he resented the relegation of art as a commodity subject to the lowest denominator to be sold on a mass market.

Lewis’s political and social outlook arises form his aesthetics. He was opposed to the primacy of politics and economics over cultural life. His book The Art of Being Ruled in 1926 first details Lewis’s ideas on politics and a rejection of democracy with some favorable references to Fascism.

Support for Fascism was a product of his Classicism, hard, masculine, exactitude, and clarity. This classicism prompted him to applaud the “rigidly organized” Fascist State, based on changeless, absolute laws that Lewis applied to the arts, in opposition to the “flux” or changes of romanticism.

Lewis supported Sir Oswald Mosley’s British Fascist movement, and Mosley records in his autobiography how Lewis would secretly arrange to meet him. However, Lewis was open enough to write an essay on Fascism entitled “Left wing” for British Union Quarterly, a magazine of Mosley’s British Union of Fascists, which included other well-known figures in its columns, such as the tank warfare specialist General Fuller, Ezra Pound, Henry Williamson, and Roy Campbell. Here Lewis writes that a nation can be subverted and taken over by numerically small groups. The intelligentsia and the press were doing this work of subversion with a left wing orientation. Lewis was aware of the backing Marxism was receiving from the wealthy, including the millionaire bohemians who patronized the arts. Marxist propaganda in favor of the USSR amounted to vast sums financially. Marxism is a sham, a masquerade in its championship of the poor against the rich.

That Russian communism is not a war to the knife of the Rich against the Poor is only too plainly demonstrated by the fact that internationally all the Rich are on its side. All the magnates among the nations are for it; all the impoverished communities, all the small peasant states, dread and oppose it.

That Lewis is correct in his observations on the nature of Marxism is evidenced by the anti-Bolshevist stance of Portugal and Spain for example, while Bolshevism itself was funded by financial circles in New York, Sweden, and Germany; the Warburgs, Schiff, and Olaf Aschberg the so-called “Bolshevik Banker.”

Lewis concludes his brief article for the BUF Quarterly by declaring Fascism to be the movement that is genuinely for the poor against the rich, who are for property whilst the “super-rich” are against property, “since money has merged into power, the concrete into the abstract . . . ”

You as a Fascist stand for the small trader against the chain store; for the peasant against the usurer: for the nation, great or small, against the super-state; for personal business against Big Business; for the craftsman against the Machine; for the creator against the middleman; for all that prospers by individual effort and creative toil, against all that prospers in the abstract air of High Finance or of the theoretic ballyhoo of internationalisms.

Nonetheless, Lewis had reservations about Fascism just as he had reservations about commitment to any doctrine. For him the principle of action, of the man of action, becomes too much of a frenzied activity, where stability in the world is needed for the arts to flourish. He states in Time and Western Man that Fascism in Italy stood too much for the past, with emphasis on a resurgence of the Roman imperial splendor and the use of its imagery, rather than the realization of the present. As part of the “Time cult,” it was in the doctrinal stream of action, progress, violence, struggle, of constant flux in the world, that also includes Darwinism and Nietzscheanism despite the continuing influence of the latter on Lewis’s own philosophy.

Wyndham Lewis, "The Apes of God" (1930)

An early appreciation entitled Hitler was published in 1931, sealing Lewis’ fate as a neglected genius, despite his repudiation of both anti-Semitism in The Jews, Are They Human?

and Nazism in The Hitler Cult

both published in 1939.

Well before such books, Lewis’ satirizing and denigration of the bohemian liberal Bloomsbury set had resulted in what his self-styled “literary bodyguard,” the poet and fellow “Rightist” Roy Campbell, calls a “Lewis boycott” “When life’s bread and butter depended on thinking pro-Red and to generate one’s own ideas was a criminal offence.”

Time and Space

A healthy artistic environment requires order and discipline, not chaos and flux. This is the great conflict between the “romantic” and the “classical” in the arts. This dichotomy is represented in politics and the difference between the philosophy of “Time” and of “Space,” the former of which is epitomized in the philosophy of Spengler. Unlike many others of the “Right,” Lewis was vehemently opposed to the historical approach of Spengler, critiquing his Decline of the West in Time and Western Man. To Lewis, Spengler and other “Time philosophers” relegated culture to the political sphere. The cyclic and organic interpretations of history are seen as “fatalistic” and having a negative influence on the survival of the European race.

Lewis does not concur with Spengler, who sees culture as subordinate to historical epochs that rise and fall cyclically as living organisms. “There is no common historical and cultural outlook representing any specific cycle, but many ages co-existing simultaneously and represented by various individuals.”

This time philosophy was in contrast to that of Space or the Spatial, and resulted in the type of ongoing change or flux that Lewis opposed. Lewis looked with reverence to the Greeks, who existed in the Present, which he regarded Spengler as disparaging, in contrast to the “Faustian” urge of Western Man that looked to “destiny.”

Democracy

Lewis’s antipathy towards democracy is rooted in his theory on Time. Of democracy, he writes in Men Without Art, “No artist can ever love.” Democracy is hostility to artistic excellence and fosters “box office and library subscription standards.” Art is however timeless, classical.

Democracy hates and victimizes the intellectual because the “mind” is aristocratic and offensive to the masses. Here again Lewis is at odds with others of the “Right,” with particular antipathy toward D. H. Lawrence. Again, it is the dichotomy of the “romantic versus the classical.”

Conjoined with democracy is industrialization, both representing the masses against the solitary genius. The result is the “herding of people into enormous mechanized masses.” The “mass mind . . . is required to gravitate to a standard size to receive the standard idea.”

Wyndham Lewis, "Self-Portrait"

Democracy and the advertisement are part and parcel of this debasement and behind it all stands money, including the “millionaire bohemians” who control the arts. Making a romantic image of the machine, starting in Victorian times, is the product of our “Money-age.” His opposition to Italian Futurism, often mistakenly equated with Vorticism, derives partly from Futurism’s idolization of the machine. Vorticism, states Lewis, depicts the machine as befits an art that observes the Present, but does not idolize it. It is technology that generates change and revolution, but art remains constant; it is not in revolt against anything other than when society promotes conditions where art does not exist, as in democracy.

In Lewis’s satirizing of the Bloomsbury denizens, he writes of the dichotomy existing between the elite and the masses, yet one that is not by necessity malevolent towards these masses:

The intellect is more removed from the crowd than is anything: but it is not a snobbish withdrawal, but a going aside for the purposes of work, of work not without its utility for the crowd . . . More than the prophet or the religious teacher, (the leader) represents . . . the great unworldly element in the world, and that is the guarantee of his usefulness. And he should be relieved of the futile competition in all sorts of minor fields, so that his purest faculties could be free for the major tasks of intelligent creation.

Unfortunately, placing one’s ideals onto the plane of activity results in vulgarization, a dilemma that caused Lewis’s reservations towards Nietzsche. In The Art of Being Ruled Lewis writes that of every good thing, there comes its “shadow,” “its ape and familiar.”

Lewis was still writing of this dilemma in Netting Hill during the 1950s.

“All the dilemmas of the creative seeking to function socially center upon the nature of action: upon the necessity of crude action, of calling in the barbarian to build a civilizations.” This was of course the dilemma for Lewis in his early support for Hitler and for Italian Fascism.

Revolt of the Primitive

Other symptoms of the romantic epoch subverting cultural standards include the feminine principle, with the over representation of homosexuals and the effete among the literati and the Bloomsbury coterie; the cult of the primitive; and the “cult of the child,” that is closely related to the adulation of the primitive.

Female values, resting on the intuitive and emotional, undermine masculine rationality, the intellect–the feminine flux against the masculine hardness of stability and discipline. To Lewis revolutions are a return to the past. Feminism aims at returning society to an idealized primitive matriarchy. Communism aims at a returning to primitive forms of common ownership. The idolization of the savage and the child are also returns to the atavistic. The millionaire world and “High Bohemia” support these, as it does other vulgarizing revolutions. The supposedly outrageous, to Lewis, is tame.

Lewis’s book Paleface: The Philosophy of the Melting Pot inspired as a counter-blast to D. H. Lawrence, was written to repudiate the cult of the primitive, fashionable among the millionaire bohemians, as it had been among the parlor intellectuals of the eighteenth century; the Rousseauean ideal of the “return to nature” and the “noble savage.” Although D. H. Lawrence was writing of the primitive tribes to inspire a decadent European race to return to its own instinctual being, such “romanticism” is contrary to the classicism of Lewis, with its primacy of reason. In contradiction of Lawrence, Lewis states that,

I would rather have an ounce of human consciousness than a universe full of “abdominal” afflatus and hot, unconscious, “soulless” mystical throbbing.

Wyndham Lewis, Blast, no. 2

In Paleface Lewis calls for a ruling caste of aesthetes, much like his friend Ezra Pound and his philosophical opposite Lawrence:

We by birth the natural leaders of the white European, are people of no political or public consequence any more . . . We, the natural leaders of the world we live in, are now private citizens in the fullest sense, and that world is, as far as the administration of its traditional law of life is concerned, leaderless. Under these circumstances, its soul, in a generation or so, will be extinct.

Lewis opposes the “melting pot” where different races and nationalities are becoming indistinguishable. Once again, Lewis’ objections are aesthetic at their foundation. The Negro gift to the white man is jazz, “the aesthetic medium of a sort of frantic proletarian subconscious,” degrading, and exciting the masses into mindless energy, an “idiot mass sound” that is “Marxistic.”

Compulsory Freedom

By the time Lewis wrote Time and Western Man he believed that people would have to be “compelled” to be free and individualistic. Reversing certain of his views espoused in The Art of Being Ruled, he now no longer believed that the urge of the masses to be enslaved should be organized, but rather that the masses will have to be compelled to be individualistic.

I believe they could with advantage be compelled to remain absolutely alone for several hours every day and a week’s solitary confinement, under pleasant conditions (say in mountain scenery), every two months would be an excellent provision. That and other coercive measures of a similar kind, I think, would make them much better people.

Return to Socialist England

In 1939, Lewis and his wife went to the USA and on to Canada where Lewis lectured at Assumption College, a situation that did not cause discomfort, as he had long had a respect for Catholicism although not a convert. Lewis as a perpetual polemicist began a campaign against extreme abstraction in art, attacking Jackson Pollock and the Expressionists.

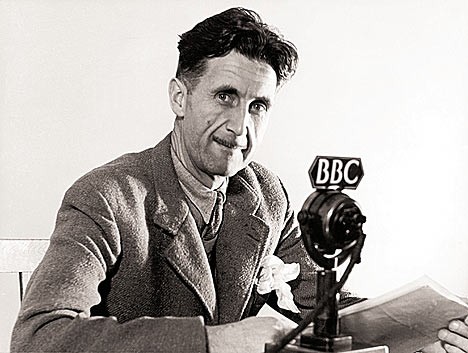

Lewis returned to England in 1945, and despite being completely blind by 1951 continued writing, in 1948 his America and Cosmic Man portrayed the USA as the laboratory for a coming new world order of anonymity and utilitarianism. He also received some “official” recognition in being commissioned to write two dramas for BBC radio, and becoming a regular columnist for The Listener.

A post-war poem, So the Man You Are autobiographically continues to reflect some of Lewis’ abiding themes; that of the creative individual against the axis of the herd and “High Finances”:

The man I am to blow the bloody gaff

If I were given platforms? The riff-raff

May be handed all the trumpets that you will.

No so the golden-tongued. The window sill

Is all the pulpit they can hope to get.

Lewis had been systematically stifled since before World War I when he broke with the Bloomsbury wealthy parlor Bolsheviks who ruled the cultural establishment in Britain. Lewis continued with “Herdsman’s principles of eschewing both Bolshevism and Plutocracy, staying above the herd in solitude”:

What wind an honest mind advances? Look

No wind of sickle and hammer, of bell and book,

No wind of any party, or blowing out

Of any mountain blowing us about

Of High Finance, or the foot-hills of same.

The man I am he who does not play the game!

Lewis felt that “everything was drying up” in England, “extremism was eating at the arts and the rot was pervasive in all levels of society.” He writes of post-war England:

This is the capital of a dying empire–not crashing down in flames and smoke but expiring in a peculiar muffled way.

Wyndham Lewis, "Portrait of Edith Sitwell"

This is the England he portrays in his 1951 novel Rotting Hill (Ezra Pound’s name for Netting Hill) where Lewis and his wife lived. The Welfare State symbolizes a shoddy utility standard in the pursuit of universal happiness. Socialist England causes everything to be substandard including shirt buttons that don’t fit the holes, shoelaces too short to tie, scissors that won’t cut, and inedible bread and jam. Lewis seeks to depict the socialist drabness of 1940s Britain.

Unlike most of the literati, who rebelled against Leftist dominance in the arts, Lewis continued to uphold an ideal of a world culture overseen by a central world state. He wrote his last novel The Red Priest in 1956. Lewis died in 1957, eulogized by T. S. Eliot in an obituary in The Sunday Times: “a great intellect has gone.”

Chapter 8 of K. R. Bolton, Thinkers of the Right: Challenging Materialism (Luton, England: Luton Publications, 2003).

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985 Burgess critique également la division du monde en trois blocs ou zones de puissance qui apparaît dans le 1984 d'Orwell. Il déclare cette vision irréaliste. Pour les lecteurs de Vouloir et Orientations habitués à l'argumentation géopolitique, bornons-nous à constater, ici, que George Orwell imaginait, à l'aube des années 50, qu'une superpuissance eurasiatique (le bloc imaginé par Haushofer, Niekisch et les signataires du Pacte germano-soviétique d'août 1939) allait se constituer pour défier le Nouveau Monde et l'Océania thalassocratique, c'est-à-dire les États-Unis avec leur arrière-cour sud-américaine et le Commonwealth.

Burgess critique également la division du monde en trois blocs ou zones de puissance qui apparaît dans le 1984 d'Orwell. Il déclare cette vision irréaliste. Pour les lecteurs de Vouloir et Orientations habitués à l'argumentation géopolitique, bornons-nous à constater, ici, que George Orwell imaginait, à l'aube des années 50, qu'une superpuissance eurasiatique (le bloc imaginé par Haushofer, Niekisch et les signataires du Pacte germano-soviétique d'août 1939) allait se constituer pour défier le Nouveau Monde et l'Océania thalassocratique, c'est-à-dire les États-Unis avec leur arrière-cour sud-américaine et le Commonwealth.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999

petit dictionnaire raisonné

petit dictionnaire raisonné